Secondo i dati forniti da Exit Italia, l’Associazione per il diritto ad una morte dignitosa, solo nell’ultimo anno sono almeno trenta gli italiani che si sono recati in Svizzera per scegliere la pratica del suicidio assistito.

Uno studio italiano condotto dall’Istituto Mario Negri mostra come il 62% dei circa 90.000 malati terminali italiani muoia grazie all’aiuto dei medici con “eutanasia clandestina”.

Secondo Avvenire, si tratta di dati distorti che non si riferirebbero a veri e propri casi di eutanasia, ma a quei pazienti terminali che supportati con un’adeguata terapia palliativa vengono accompagnati in modo dignitoso alla fine della vita.

L’avvocato Massimo Clara fa il punto per VOX sul tema.

Capita di leggere di polemiche mediatiche, c’è chi dice che malati terminali e ricoverati in terapia intensiva muoiano “aiutati” dall’eutanasia clandestina, c’è chi lo nega drasticamente, e parla di “desistenza da cure inappropriate”. Ma se si guardano i numeri, che hanno la loro forza oggettiva indipendente dalle interpretazioni, si constata come non si tratti soltanto di polemiche strumentali, ma si sia di fronte ad un doppio binario sociale, conosciuto e praticato, grazie al quale le pratiche diffuse ed accettate si attuano quotidianamente, al prezzo di una definizione linguistica che formalmente le nega, o almeno le edulcora.

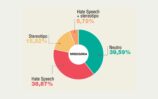

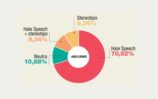

Cominciamo dai numeri, in particolare da quelli di una ricerca condotta nel 2005 dal GiViTI (Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva, coordinato dall’Istituto Mario Negri di Milano): sono considerati i risultati ottenuti in 84 Reparti italiani. Su molte migliaia di casi, “nel 20% (dei ricoveri) la malattia di base non risulta più curabile e ciò rende la sostituzione delle funzioni vitali progressivamente inefficace o futile… nel 62% dei decessi avvenuti in Terapia Intensiva, la morte è stata preceduta da una qualche forma di limitazione terapeutica”. Come la stessa ricerca ricorda, non sarebbe ammissibile prolungare l’agonia quando non si ha speranza di sopravvivenza. E l’esperienza di chiunque di noi sa che analoga condotta si ritrova negli ultimi giorni dei pazienti terminali, oncologici, incapaci di respirare…

In queste circostanze è d’uso l’espressione “rifiuto dell’ accanimento terapeutico”. Le parole suonano bene, ma sono sbagliate. La terapia ha e può avere esclusivamente finalità positiva, l’accanimento – per definizione negativo – ne è l’ esatto contrario, se l’ eccesso si trasforma in danno per il paziente siamo usciti dall’ ambito terapeutico, siamo nell’ ambito dell’ errore o della violenza gratuita.

Sempre per chiarezza, dobbiamo avere presente che queste considerazioni non riguardano il caso in cui il paziente esprima (o abbia espresso) la propria volontà: è pacifico il diritto di ogni cittadino, costituzionalmente garantito, di decidere o di rifiutare qualsiasi cura, ventilazione/idratazione/nutrizione forzate comprese.

I numeri che abbiamo di fronte ci dicono una verità semplice, ampiamente riconosciuta: il prolungamento della vita non è, in quanto tale, sempre e comunque un bene per l’ individuo. Al contrario, si impone la considerazione del caso, che determina la specifica decisione conseguente.

Ne segue un corollario. Non ha senso scientifico parlare di momento “naturale” della morte, l’applicazione della scienza medica può spostare anche ampiamente questo momento, quello che viene considerato non è il fine della sopravvivenza come tale, ma il fine del garantire la miglior qualità della vita, considerate la situazione del singolo e le prospettive che la terapia può offrire.

Constatiamo allora la differenza fra il dichiarato e il fatto.

Emotivamente “scegliere la morte” è doloroso e difficile, e così l’espressione “rifiuto dell’ accanimento terapeutico” rappresenta un palliativo, appunto emotivo, che serve a diminuire la sofferenza, del medico, dei parenti, di tutti, e si può quindi comprendere perché si faccia tanto uso di una definizione sbagliata. Ma la realtà è che la morte “dolce” è normalmente praticata, la coscienza sociale diffusa da anni non vede la scienza medica come lo strumento della vita ad ogni costo.

E’ allora necessario che l’agenda politica affronti questi temi, l’ipocrisia del “si fa ma non si dice” è l’ opposto della cultura dei diritti.

Massimo Clara