Il Regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la portano a riva. Poi si siedono, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via quelli cattivi. Matteo (13, 48)

Se free speech è “libertà di parola”, hate speech è “parola dell’odio”, che può diventare incitamento e a volte crimine: hate crime. La parola che odia è quella che attacca e offende una persona o un gruppo sociale sulla base di caratteristiche come il genere, l’etnia, la religione, l’orientamento sessuale, la disabilità. In alcuni paesi la legge punisce l’hate speech. In alcuni casi il dibattito giuridico rimane sospeso sul crepaccio che separa il reato d’opinione e l’incitamento all’odio. Favorite dalla velocità e custodite dall’onnipotenza dello spazio cibernetico, le parole possono diventare pietre. Ma non per la ponderata gravità dei loro significati, bensì per pratiche, più o meno occasionali, di lapidazione. Immediate come un byte, umilianti come uno sputo, violente come un calcio, possono essere scagliate con un tweet. Se identificate e geo-localizzate, vengono a formare una mappa. Quella che abbiamo costruito: “la mappa dell’odio e dell’intolleranza”.

Non è una novità che i cosiddetti social network siano anche luoghi di evacuazione delle proprie scorie psichiche: minacce, insulti razzisti, omofobi o sessisti, immagini private pubblicate per vendetta. Ci sono ragazzi e ragazze fragili che si sono uccisi per questo. Una mole considerevole di letteratura scientifica documenta l’intreccio tra psicopatologia (individuale e collettiva) e vita online, al punto che parliamo di cyber-patologie. In alcune di queste prevale la dinamica della cyber-addiction, più autodistruttiva; in altri casi la distruttività cerca una vittima, come nel caso del cyber-bullismo o del doxxing (la pratica di pubblicare informazioni personali altrui a scopo intimidatorio). Lo spazio virtuale, per le sue caratteristiche fluide e anonime, può facilmente trasformarsi in (non) luogo di aggressioni e violenze, comprese piccole e grandi psicopatie. I ricercatori inglesi Noret e Rivers, per esempio, hanno condotto una ricerca su 11.000 studenti e studentesse (tra gli 11 e i 15 anni): circa l’80% riferisce di aver ricevuto “almeno una volta” un SMS o una e-mail con contenuti offensivi o minacciosi. Il dato è più elevato nel campione delle ragazze che in quello dei ragazzi.

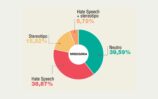

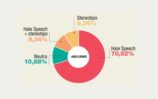

Lo studio delle “hate-map” italiane ci ha permesso di cogliere come, in molti tweet, la combinazione di elementi discorsivi pre-esistenti (razza, genere, religione, ecc.), l’innesto di elementi contingenti (paure, ansie, fastidi), il suggello argomentativo dei fatti di cronaca (rapine, violenze, ecc.), contribuiscano a incitare all’odio e all’intolleranza verso gruppi che culturalmente rappresentano ciò che è considerato debole o inferiore. Si tratta di un processo di reinterpretazione dell’altro che sfida il “politicamente corretto” e cerca un nuovo consenso attraverso la manipolazione di segni e parole. Una vera e propria subcultura che non solo si riconosce e rinforza, ma traccia anche i confini della propria pseudo-identità attraverso uno strumento di espansione (il web). Può assumere dimensioni e diffusioni ragguardevoli e cronicizzare in forme aggressive la frustrazione e il disagio quotidiano.

L’insulto (di solito verso donne, omosessuali, disabili, immigrati, ebrei, islamici) passa quasi sempre per la disumanizzazione e l’umiliazione del corpo. Ricordiamo quanto scriveva Cesare Pavese: “si odiano gli altri perché si odia se stessi”. Il tweet che crede di essere furbo o divertente, mentre è solo una vigliaccata virtuale, diventa una sorta di difesa psichica che si esprime attaccando aspetti fondamentali dell’umanità altrui. Tecnicamente è proprio fare i bulli, cioè comportarsi in modo prepotente con qualcuno che è percepito come debole e diverso, e così sentirsi e farsi percepire dal branco come i più forti. Non dimentichiamo che per il twittatore bullo, la comunità online può essere una specie di branco.

La psicologia ha capito subito che la realtà virtuale era un luogo da studiare con attenzione. La mole di ricerche in questa direzione è enorme, e naturalmente anche il numero di interventi clinici o pedagogici sviluppati in questa direzione. Ma i professionisti della salute mentale non devono limitarsi a curare, devono anche saper prevenire e offrire soluzioni. Tra le ambizioni del nostro progetto vi è anche quella di attivare campagne preventive sia attraverso l’elaborazione di materiali didattici e formativi sia attraverso interventi nelle scuole e incontri allargati con le realtà.

Riferimenti bibliografici

Crick, N.R., Casa, J.F., Nelson, D.A. (2002). “Toward a more comprehensive understanding of peer maltreatment: studies of relationship victimization”. Current Directions in Psychological Science, 11, pp. 96-101.

Crisholm, J. F. (2006). “Cyberspace violence against girls and adolescent females”. Annals of the New York Academy of Science, 1087, pp. 74-89.

Lingiardi, V. (2007/2012). Citizen gay. Affetti e diritti. il Saggiatore, Milano.

Patchin, J.W., Hinduja, S. (2007), Cyberbullying: an exploratory analysis of factors related to offending and victimization, Deviant Behavior. 29, pp. 129-156.

Rivers, I. (2011). Il bullismo omofobico. Conoscerlo per combatterlo: ricerche e prospettive teoriche. Tr.it. il Saggiatore, Milano (in libreria da aprile 2015).

Rivers, I., Duncan, N. (2013) (a cura di). Bullying. Experiences and discourses of sexuality and gender. teoriche. Roudlege, London.

Smith, A., Williams, K. (2004). “R U there? Ostracism by cell phone text messages”. Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 8, 4, pp. 291-301.