Negli ultimi dodici mesi sono cresciuti i monitoraggi e le rilevazioni di dati relativi ai discorsi d’odio e alla loro diffusione, grazie all’aumento dei progetti di ricerca dedicati al tema. Non poteva essere altrimenti, perché lo hate speech è un fenomeno non solo attualissimo ma anche complesso, multiforme, cangiante nel tempo e nelle sue dinamiche: più informazioni si raccolgono, più si riescono a comprendere le cause che lo alimentano, le espressioni – innanzitutto linguistiche – con le quali si presenta, gli effetti che genera. E grazie a corpora di dati sempre più ampi e rappresentativi, molte osservazioni impressionitiche hanno lasciato il campo a indagini quantitative indispensabili per individuare tendenze e dimensioni del fenomeno.

Tuttavia, essendo recenti, molte rilevazioni non hanno (ancora) potuto mettere a fuoco l’evoluzione nel tempo di forme e contenuti. Né hanno potuto fornire utili paragoni con anni precedenti. Le Mappe dell’Intolleranza di Vox Diritti possono invece – così come i Barometri dell’odio di Amnesty International relativamente a Facebook – contare su una pluriennale raccolta dei dati, e su un costante affinamento delle tecniche di geolocalizzazione e valutazione dello hate speech prodotto e diffuso su Twitter.

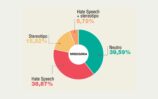

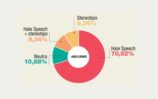

Che cosa ci dicono, in una lettura diacronica, le nuove Mappe, limitatamente ai mesi di novembre-dicembre del 2019? Segnalano innanzitutto un significativo spostamento dell’odio verso un target che solo pochi mesi prima non godeva della stessa polarità negativa. Le cifre si possono leggere nel rapporto, ma certamente la crescita dei tweet antisemiti è, per i mesi in oggetto, un fatto: un fatto estremamente preoccupante, se considerato anche nell’arco dei cinque anni 2015-2019. L’ultima rilevazione ha coinciso con le minacce ricevute dalla Senatrice Liliana Segre, e con l’istituzione della Commissione parlamentare che porta il suo nome: eventi specifici alla base di un picco d’odio antisemita, e non rappresentativi di un trend generale. Tuttavia, la cronaca degli ultimi giorni è lì a dimostrare – o perlomeno a far temere – che anche l’ultimo tabù in fatto di hate speech, ovvero la ‘libertà’ di offendere le vittime e i superstiti dell’Olocausto, sia venuto meno, e che anzi anche per le espressioni d’odio nei confronti di queste persone sia in atto una inquietante normalizzazione. D’altronde revisionismo e ignoranza della storia – su cui in Italia ha agito quasi indisturbata una ventennale (aberrante) retorica sul sangue dei vinti – e un ritorno in Europa e negli Stati Uniti dell’antisemitismo in chiave complottista, non solo da destra, hanno offerto terreno fertile agli hater di professione e ai loro follower. Apparentemente viziato dalle contingenze, l’incremento di tweet antisemiti metterebbe quindi in luce – invece – meccanismi stabilmente in azione nella produzione di hate speech online e offline: il tentativo di delegittimare, attraverso accuse infamanti, uno specifico target e le sue rivendicazioni, la convergenza di fattori di medio e breve termine (venti anni di revisionismo storico, le peculiarità dei social media), lo spostamento dell’odio a seconda della visibilità mediatica – e sociale, e politica – della vittima.

Oltre a segnalare e contestualizzare picchi specifici, e a suffragare ipotesi sul fenomeno in generale, la lettura di questa Mappa introduce inoltre almeno due elementi di novità. Se è vero che gran parte dell’odio su Twitter si produce nei grandi centri urbani, per evidenti ragioni di traffico e di conflitto sociale, è anche vero che molto odio viene prodotto – in Italia – in centri medi e piccoli dove la percezione del conflitto è meno diretta. Non mi riferisco tanto ai tweet antisemiti, quanto a quelli contro gli ‘immigrati’, percentulmente sempre molto rilevanti. I quali sono in buona parte prodotti – ecco l’utilità della geolocalizzazione – anche dove la presenza reale di ‘immigrati’ è ridotta se non minima, rispetto ai grandi centri urbani. Proprio su questo aspetto, la Mappa richiede – e ci invita a svolgere – un supplemento di indagine. Perché il dato quantitativo di per sé poco ci dice sulle modalità di produzione di un contenuto d’odio (da chi viene prodotto, scartando l’ipotesi che esista un profilo tipo dell’hater? Attraverso quali reti sociali fisiche e virtuali, in conseguenza a quali notizie o avvenimenti? Che cosa leggono, seguono, discutono – e con chi, attraverso quali canali – gli utenti di Twitter che rimbalzano contenuti d’odio, pur non avendo un contatto diretto con l’oggetto del loro odio?). Come poco ci dice, ancora, su un altro aspetto, che pure mi pare non secondario: quello dell’intersezionalità, ovvero dei tanti tratti che possono comporre – agli occhi del suo detrattore occasionale o seriale – il profilo della vittima d’odio. In che modo il fatto che Liliana Segre sia una donna l’ha resa ancora più oggetto d’odio, in rete? Detta in altri termini: quanto è aumentato il discorso antisemita anche per aver avuto come bersaglio una donna?

In che modo – in generale – religione, identità culturale, attivismo politico e genere si intersecano, come fattori scatenanti l’odio? Quanti dei tweet contro le donne sono contro donne non solo in quanto donne, ma anche in quanto donne che fanno politica, sono visibili sui media, mostrano una loro soggettività non soltanto di genere ma anche professionale, di orientamento sessuale, di militanza, culturale o relativamente al colore della propria pelle? Ancora: chi esprime odio lo esprime allo stesso modo nei confronti di target diversi?

Qui l’analisi quantitativa dovrebbe essere completata da indagini qualitative, che indaghino a fondo non solo il dato numerico, e la sua variazione nello spazio e nel tempo, ma anche l’insieme dei tratti: che nel testo non si sommerebbero soltanto (donna + ebrea; migrante + attivista politico) ma si addenserebbero semanticamente, rafforzando la polarità negativa intorno vittima. Questo forse ci permetterebbe sia di comprendere meglio i meccanismi che sono alla base della produzione di hate speech (quanti sono culturalmente determinati, ad esempio in un contesto nazionale patriarcale e machista come l’Italia, e quanti invece sono frutto di pulsioni pre-culturali, comportamentali, di chi produce e diffonde il testo? Quanti rispondono a rappresentazioni di lunga durata, e quanti a motivi contingenti?), sia di provare a spacchettare il messaggio d’odio per tentare di ristabilire un dialogo con chi se ne fa latore, sia – cosa ancora più importante – di farci comunità intorno alle vittime, la cui complessa soggettività è tanto più vulnerabile quanto più è ridotta a stereotipo, a facile bersaglio. Mappare l’odio per mappare anche le reazioni e i bisogni di chi ne è vittima: è questo, forse, il prossimo passo.

Federico Faloppa

Università di Reading

Coordinatore del Tavolo nazionale contro i discorsi d’odio