Torna, finalmente, la Mappa dell’Intolleranza. Torna dopo due lunghi anni di attesa, dovuti all’impossibilità di accedere ai dati che – com’è noto – non vengono più forniti da X-Twitter se non dietro un cospicuo esborso. E che invece nel 2024, grazie a una preziosa collaborazione tra no-profit (VoxDiritti), università (Statale di Milano, Bari), e un’azienda leader in data management e digital reputation (The Fool), si sono potuti di nuovo raccogliere e analizzare, nell’attesa che il sistema di accreditamento presso l’AGCOM previsto dal Digital Services Act venga messo a registro, fornisca libero accesso ai dati a chi fa ricerca, e diventi quindi pienamente funzionale all’attività di monitoraggio.

È quindi, decisamente, una buona notizia che tanto la Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio – di cui VoxDiritti è colonna portante – quanto la società civile possono di nuovo avvalersi di questo strumento, di questa mappatura, estremamente utile non solo a fotografare la realtà, ma anche a fornire una base quantitativa e qualitativa a specifiche osservazioni e raccomandazioni. E qui sta la seconda buona notizia: grazie all’aggiornamento del metodo di rilevazione e analisi, e a una disanima linguistica a più ampio spettro – non solo focalizzata su cluster di parole-chiave prese isolatamente, ma anche orientata allo studio delle collocazioni e dei contesti – la lettura del fenomeno si presenta più articolata, e foriera di spunti sui quali effettuare ulteriori carotaggi e approfondimenti.

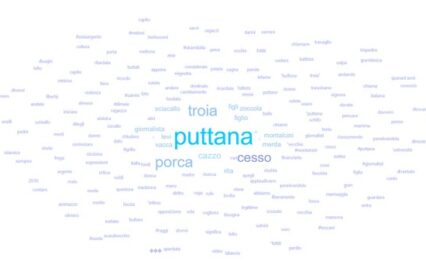

Così se, come già in passato, la correlazione tra sciami di tweet ed eventi aiuta a individuare ‘picchi’ di discorsi d’odio, per verificare se e quanto ciò che accade offline può causare o avere un effetto sull’hate speech generato online, e gli esempi testuali fanno sempre intuire, a campione, la persistenza di certo lessico usato esplicitamente per ferire (“zoccole”, “terroni”, “mignotte”, “merde musulmane”, “cerebroleso”, “frocio”; e si noti anche la parziale desemantizzazione – già rilevata nelle precedenti Mappe – degli insulti abilisti, usati come insulti generici contro target eterogenei) e di certe metafore deumanizzanti (“parassiti”), lo spaccato sui “modificanti” (sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi) delle parole più frequenti di ciascuna categoria permette di formulare alcune ipotesi aggiuntive. Permette, per esempio, di riflettere sul perché della co-occorrenza di sostantivi che individuano due o più categorie target (“gay” ed “ebreo” nel grafico a torta sull’omofobia; “negro”, “musulmano”, “ebreo” nel grafico a torta relativo a xenofobia), ovvero su possibili casi di odio – e discriminazione – intersezionale, oppure su certi binomi fissi o cliché (“musulmano fondamentalista”), o ancora su certi sintagmi preposizionali e specificazioni (“gay di…”, “musulmano di…”) non peregrini. E permette di interrogarsi – e ciò può essere rilevante anche in termini di “ingiustizia discorsiva”, ovvero allo spazio discorsivo concesso dalla maggioranza – sull’agency dei target: co-occorrono nei testi con verbi che ne evidenziano la passività, con verbi di costrizione, con verbi di limitazione? Quali azioni sono più tipicamente assegnate loro? Se il target è scarsamente soggetto di azioni nei testi presi in esame, come sembra di riscontrare nel grafico relativo all’abilismo, non potrebbe esserci – oltre al dileggio, e anzi in maniera ancora più discriminante – una implicita invisibilizzazione del soggetto, delle sua abilità, del suo diritto di esistere?

Vi è poi, in questa edizione della Mappa, la significativa aggiunta dell’analisi del ruolo degli stereotipi, che come sappiamo costituiscono la “base della piramide dell’odio” secondo la nota rappresentazione formulata dalla Anti-defamation League e recepita in Italia già nel 2013 dalla Commissione Boldrini, e anzi sono uno dei suoi trigger, dei suoi inneschi più frequenti, sia perché storicamente e culturalmente radicati sia perché cognitivamente funzionali al ‘pensiero veloce’ e a un approccio euristico intuitivo in assenza di un più oneroso approccio logico-scientifico. Ebbene, che cosa ci suggeriscono queste prime analisi, che certamente invitano a compiere ulteriori scavi?

Ci suggeriscono innanzitutto che la misoginia solo in parte si nutrirebbe di stereotipi tradizionalmente patriarcali (come quelli su ironizza, con esiti molto dibattuti, Checco Zalone in L’ultimo giorno del patriarcato), e che forse, invece, il discorso d’odio misogino si avvale oggi soprattutto o di incitamento esplicito, di esibita aggressione verbale, o di una violenza più subdola, più allusiva, ma non per questo meno umiliante e violenta, come ci ha spiegato la linguista Raffaella Scarpa nel suo imprescindibile libro Lo stile dell’abuso e come da tempo denuncia il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini.

Oppure ci suggeriscono che, nel caso dell’antisemitismo, lo stereotipo ha un ruolo chiave nell’informare il discorso d’odio. E questo in parte confermerebbe quanto già proposto da Milena Santerini nei suoi lavori sull’antisemitismo contemporaneo (ovvero, che a fianco dell’antigiudaismo tradizionale, che affonda le sue radici nell’insegnamento del disprezzo e della demonizzazione antiebraica cristiana, dell’antisemitismo neonazista/neofascista, intriso di ‘razzismo’ e negazionismo, e dello spregio del “potere ebraico” accusato di cospirazionismo, assumono sempre più rilevanza l’odio verso gli ebrei e verso lo Stato di Israele in quanto tali), in parte ci chiederebbe di capire come e quanto si sia rimodellato e radicalizzato l’hate speech antisemita in questi ultimi due anni, ad esempio intorno all’antisionismo. Magari inserendo altre variabili nel monitoraggio, circa i meccanismi di othering – anch’essi consueti inneschi di hate speech – che hanno irrimediabilmente opposto propal ed ebrei, non solo israeliani.

In questa nuova Mappa dell’intolleranza si scorge, insomma, ‘tanta roba’ sotto la superficie delle categorie prefissate e dei cluster di parole-chiave isolate dai contesti. Si intravedono infatti sia la variegata consistenza del discorso d’odio, anche nelle sue forme meno esplicite, sia alcune fondamentali correlazioni in chiave intersezionale e sul piano delle motivazioni, delle ragioni profonde. Che è forse la mappatura che più ci serve, oggi, tanto per comprendere sempre meglio il fenomeno, quanto per cercare di decostruirne le premesse, sfidarne le giustificazioni, e prevenirne o arginarne la diffusione. E quindi gli esiti, sempre e comunque nefasti.

Federico Faloppa

Università di Reading

Coordinatore della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio